Portugal, com a sua longa costa atlântica e um património marítimo profundamente enraizado na cultura das comunidades costeiras, desenvolveu ao longo dos séculos várias formas de pescar, cada uma pensada para tirar partido das espécies disponíveis, das condições do mar e do conhecimento passado entre gerações.

Hoje, estas artes combinam tradição, tecnologia e regras que procuram proteger os recursos marinhos. Existem normas sobre tamanhos das redes, épocas de pesca, zonas permitidas e malhagens adequadas, mas o objetivo central é simples: garantir que é possível pescar hoje sem comprometer o futuro.

Algumas artes, como o arrasto ou as redes de emalhar, seguem regulamentos alinhados com os restantes países europeus. Outras, mais tradicionais, como a pesca à linha e certas armadilhas, são moldadas pelas práticas históricas das comunidades piscatórias portuguesas.

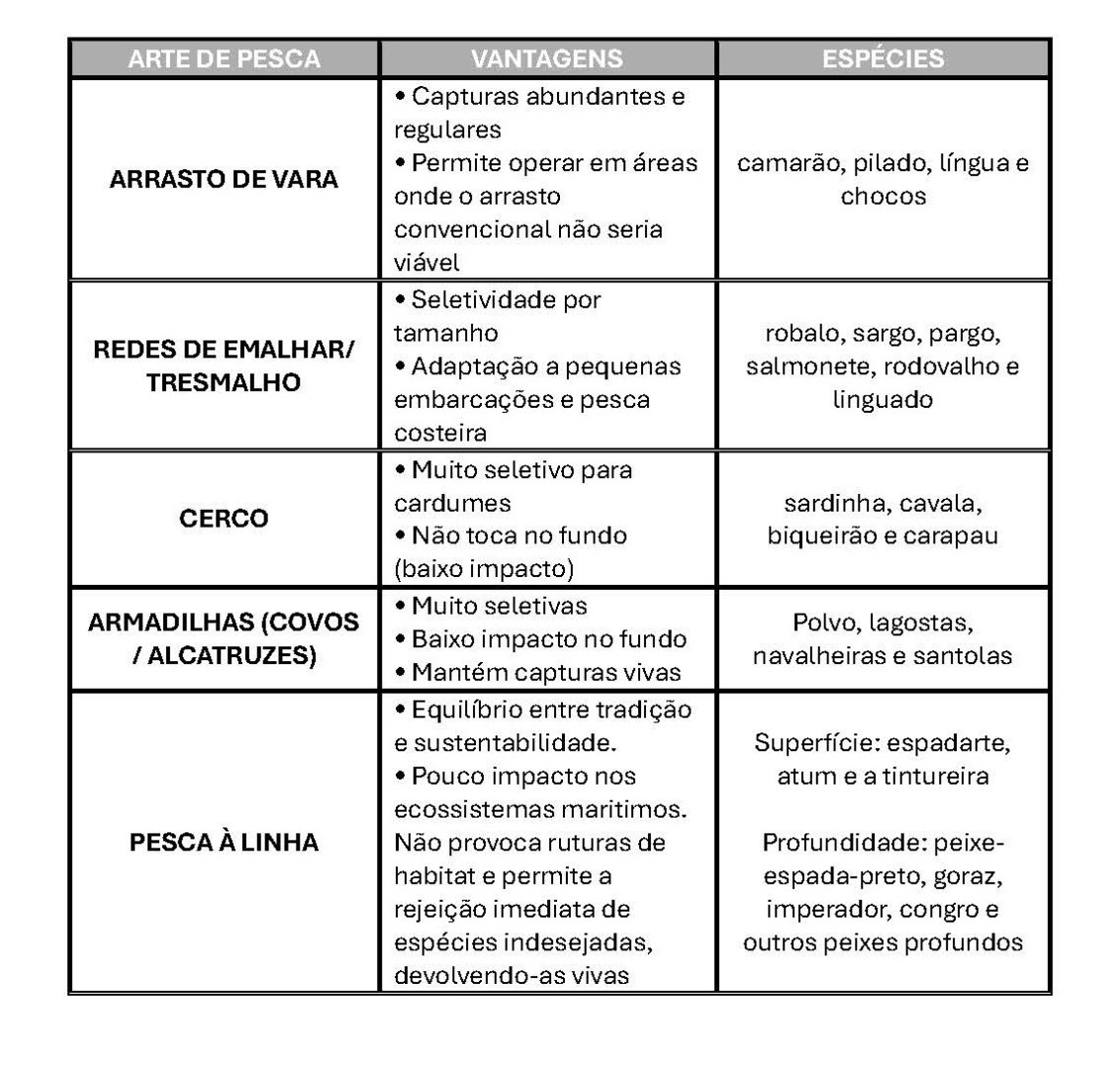

A título de exemplo, vejamos algumas das artes de pesca utilizadas em Portugal, as espécies que essas artes procuram capturar e as vantagens que oferecem.

O arrasto de vara é uma variante do arras- to tradicional, mas bastante diferente no seu modo de operar e no tipo de impacto que gera. Em vez de utilizar portas pesadas para manter a rede aberta no fundo, o arrasto de vara recorre a uma estrutura rígida — a vara — que mantém a boca da rede estável enquanto esta é rebocada pelo barco. Este método é muito usado para capturar espécies de grande valor comercial que vivem próximas do fundo, como o camarão, pilado, língua e chocos. Por ser uma arte mais controlada e de menor dimensão, permite operar em áreas onde o arrasto convencional não seria viável, garantindo capturas consistentes para frotas de pequena e média escala que dependem deste tipo de pesca.

Existe a possibilidade de capturar espécies que não são as da captura dirigida, embora em menor grau do que no arrasto tradicional. Ainda assim, muitas comunidades piscatórias consideram esta arte essencial para a manutenção da sua atividade, uma vez que assegura peixe e crustáceos de forma regular.

As redes de emalhar e de tresmalho, muito comuns em embarcações de pequena e média dimensão, ficam estendidas na água com o seu peso e boias a mantê-las em posição e capturam os peixes quando estes ficam presos na malha. Procuram sobretudo robalo, sargo, pargo, salmonete, rodovalho e linguado. As vantagens desta arte incluem a grande seletividade quando bem regulada, o baixo consumo de combustível e a adaptação perfeita à pesca costeira tradicional.

A arte de cerco, usada em todo o país, mas especialmente em Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz, Peniche, Sesimbra e Portimão, é típica para sardinha, cavala, biqueirão e carapau. Nesta técnica, o barco rodeia um cardume e fecha a rede por baixo, numa captura rápida e eficiente. As vantagens são claras: não toca no fundo marinho, foca-se em espécies que vivem em cardumes densos e tem baixo impacto nos habitats. É também uma arte essencial para a economia portuguesa e para o abastecimento de peixe fresco. A desvantagem principal surge quando os cardumes estão fragilizados — como aconteceu com a sardinha nalguns anos — e a pesca precisa de ser limitada para permitir a recuperação das populações.

As armadilhas, como covos e alcatruzes são pequenas estruturas colocadas no fundo do mar e destinadas a capturar polvo, lagostas, lavagantes ou crustáceos como navalheiras e santolas. Entre as suas vantagens está o facto de serem muito seletivas, terem impacto reduzido no fundo marinho e permitirem libertar facilmente espécies que não se desejam capturar. São também uma das artes consideradas mais sustentáveis.

A pesca à linha é uma das artes mais emblemáticas da pesca portuguesa e continua a ser fundamental nas pequenas embarcações costeiras e na pesca artesanal. É também uma das técnicas mais seletivas e ambientalmente sustentáveis, já que o pescador controla direta- mente o número de anzóis, o tipo de isco, a profundidade e até o momento exato em que captura o peixe. Dependendo da zona e da espécie pretendida, esta arte pode adaptar-se de várias formas, desde linhas simples de mão até longos palangres equipados com centenas de anzóis.

A grande diferença dentro desta arte está na profundidade a que se trabalha. Assim, di- vide-se essencialmente em pesca à linha para espécies de profundidade e pesca à linha para espécies de superfície, ambas praticadas ao longo da costa portuguesa, mas com objetivos, técnicas e equipamentos muito distintos.

A pesca à linha de superfície é muito mais dinâmica e amplamente utilizada em embarcações pequenas ao longo de toda a costa portuguesa. Neste tipo de pesca, os anzóis trabalham perto da superfície ou na coluna média de água, através de sistemas simples que permitem múltiplas capturas ao longo do dia.

É uma arte muito associada à pesca diária, que abastece os mercados locais com espécies frescas como espadarte, atum e a tintureira. Ao contrário das artes mais pesadas, aqui as decisões do pescador — velocidade, profundidade, tipo de isco, tamanho do anzol — têm impacto direto e imediato na captura.

Esta técnica é particularmente importante em comunidades costeiras onde a pesca artesanal continua a ser o sustento de muitas famílias. Barcos pequenos, que necessitam de poucos tripulantes, regressam à lota com peixe fresco capturado horas antes, o que torna este pescado altamente valorizado pela restauração e pelos consumidores.

A pesca dirigida a espécies profundas exige embarcações capazes de operar ao largo, muitas vezes a dezenas de milhas da costa. Trabalha-se com palangres de profundidade, linhas muito longas que podem descer várias centenas de metros, com dezenas ou centenas de anzóis iscados um a um.

O objetivo são espécies demersais de alto valor, como peixe-espada-preto, goraz, imperador, congro e outros peixes profundos, mui- to apreciados nos mercados e na gastronomia portuguesa. A recolha do palangre pode de- morar horas, e os pescadores têm de trabalhar cuidadosamente para evitar que as linhas se enrosquem ou que os anzóis se partam durante a subida.

Por ser uma arte extremamente direta — peixe por peixe, anzol por anzol — a pesca à linha de profundidade garante uma qualidade excecional: o peixe chega a bordo praticamente sem danos, mantendo firmeza, cor e frescura, o que valoriza significativamente o produto nas lotas.

Em conjunto, todas estas artes revelam a diversidade, o conhecimento e a capacidade de adaptação das comunidades piscatórias portuguesas. Umas são mais tecnológicas, outras preservam quase intactas técnicas centenárias, mas todas têm vantagens e desafios. Conhecer estas artes é valorizar o trabalho dos pescadores, compreender o percurso do pescado e perceber a importância de uma gestão responsável dos recursos marinhos.

Afinal, pescar não é apenas capturar peixe: é saber respeitar o mar, entender o seu ritmo e garantir que continuará a ser fonte de sustento para as gerações futuras.